被相続人の配偶者には、被相続人の財産の維持・形成への貢献や、その後の生活資金の確保という観点から、相続税の納税につき一定の優遇措置が図られています。

具体的には、配偶者が相続(または遺贈)により財産を取得した場合には、実際に取得した遺産額が、次のどちらか多い金額までは計算上発生する相続税額が控除されることになっています。

①1億6000万円

②配偶者の法定相続分に相当する金額

すなわち、どのような場合でも配偶者が取得した遺産は1億6000万円までは課税されず、これ以上の金額の遺産を取得した場合であっても、法定相続分(2分の1)の相当する金額まではやはり課税されないということになります(遺産総額が5億円である場合、配偶者が取得する金額のうち、2億5000万円までは課税されないということです)。

この配偶者税額軽減を適用するにあたりお気を付けいただきたいことは、まず、適用する金額を明細に記載した上で申告書を提出する必要があるということです。相続人が配偶者だけで、遺産が1億6000万円以下の場合ですと、この制度により納税はないので何もしなくてよい、と判断してしまいそうですが、結果として納税が生じない場合でも申告書の提出は必要となりますので、ご注意ください。

また、この制度は、相続税の申告期限までに分割されていない遺産に関しては適用することができません。もし相続人間で遺産分割に関する話し合いがまとまらず、未分割の状態で申告をする場合、配偶者でも法定相続分に応じた納税が必要となります。この場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面を申告書と同時に提出することにより、将来遺産分割が確定し、本制度の適用が可能となった段階で、納付し過ぎている相続税の還付を請求することができます。

今年4月より適用が開始されている平成30年税制改正事項のうち、小規模宅地等の特例に関して、被相続人が居住していた宅地(特定居住用宅地)に対する要件が厳格化されたことについては先にご説明しましたが(詳しくは「平成30年度税制改正大綱 - 小規模宅地特例の要件厳格化」をご参照ください)、この小規模宅地等の特例については、被相続人が貸付事業に供していた土地に関しても、今年4月よりその適用要件が厳格になっています。

本稿ではこの小規模宅地特例の「もう一つの厳格化」についてフォローしたいと思います。

貸付事業用宅地とは、事業と称するに至らない程度の不動産の貸付けの対象となっている宅地を言い、被相続人(またはこれと生計を一つとする親族)が比較的小規模に行っている貸アパートや貸駐車場などの敷地を指します。

小規模宅地特例制度においては、この敷地を取得した相続人が、相続税の申告期限まで、当該土地の貸付事業を継続し、かつ保有し続けるなどの要件を満たせば、200㎡を上限に、50%の評価減をすることができます。

居住用宅地に適用する場合の上限が330㎡で、評価減の割合が80%であることと比較すると、相続人にとっての制度上の有利性は劣るのですが、相続人全員がマイホームに居住しており居住用宅地への適用ができない場合や、貸駐車場の敷地単価が自宅に比してかなり高い場合などにおいて有効に活用することのできる制度です。

この貸付事業用宅地に関するこの度の改正内容ですが、限度面積や評価減の割合が変わった訳ではありません。適用に際して、貸付事業の開始時期についての要件が加わりました。すなわち、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地については特例適用の対象外とすることとされました。

これは、この特例を適用することだけを目的として、相続開始の直前に急に貸付事業を始めるといった特例適用の濫用を避けようとするものであり、その趣旨は先の居住用宅地の適用の厳格化と相通じるものがあります。

ところで、この新たな要件が加わることに関連して留意すべき事項が2点あります。

1つ目は経過措置なのですが、この新制度の適用開始前、すなわち平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された土地については、特例の対象外となる規制は受けないということです。

ただ、ここで言う「事業の用に供する」とは、単にアパート等を取得しただけでは足りず、実際に貸付事業を開始していなければならないとされています。

(この税制改正が明らかにされた後、駆け込み需要があったようですが、実際に3月末まで貸し付けていると言える状況に持って行くことは相当困難であったと思われます。)

留意すべき2つ目は、相続開始前3年を超えて一定の事業的規模(いわゆる「5棟10室」以上が基準となります)で不動産貸付事業を行っている者が新たな行った貸付事業は、相続開始前3年内の事業開始であったとしても、この規制は受けず、特例の適用があるということです。

すなわち、被相続人が生前から3年を超えて10室以上あるアパート経営をしている場合に、亡くなる直前に2棟目のアパートの賃貸を開始していた場合などは、たとえそれが相続開始前3年内の事業開始であったとしても、当該2棟目のアパートは特例適用の対象に含めてもよいということになります。

この貸付事業用宅地に関する小規模宅地特例の適用には、貸アパートに空室がある場合の調整や、貸駐車場の場合に一定の構築物が存在していなければならないといった適用要件など、利用するにあたり検討を要する事項が諸々あります。適用の可能性がある方は専門家に早めにご相談いただければと思います。

遺留分とは、一定の相続人のために、法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合の事をいい、被相続人の意思を制限するものであり、法定相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)が遺留分となります。兄弟姉妹には遺留分はありません。

◆遺留分算定の基礎となる財産額

被相続人の相続開始時における相続財産の価額 + 贈与財産の価額(注1)- 被相続人の相続開始時における債務の額

加算される贈与は、以下のものとなります。

◆各人の遺留分額

遺留分の算定の基礎となる財産額×2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)×法定相続分の割合

◆遺留分侵害額

各人の遺留分額 - (遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務分担額)-特別受益額

遺言書を作成した場合において、その遺言の内容が、一部の相続人の遺留分を侵害する内容である場合には、その相続人(遺留分権利者及びその承継人)は、原則相続の開始があったことを知った日から1年以内に遺留分を保全するために、遺留分の減殺請求をすることができます。

したがって、遺言書を作成するときには、一部の相続人の遺留分を侵害するような内容である場合には、遺留分を侵害されたその相続人から、遺留分の減殺請求を受けることを想定しておいた方がよいでしょう。

参考事例

死亡時の財産3億円 相続人は妻・長男・次男の3人 長男に生前贈与6億円

◆遺留分権利を行使しないときの取得額

妻・・・(3億円+6億円)×1/2=4億5,000万円

長男・・(3億円+6億円)×1/4-6億円=-3億7,500万円(マイナスの時でも払い戻しはなし)

次男・・(3億円+6億円)×1/4=2億2,500万円

妻・・・3億円×(4億5,000万円/(4億5,000万円+2億2,500万円))=2億円

長男・・ゼロ

次男・・3億円×(2億2,500万円/(4億5,000万円+2億2,500万円))=1億円

◆遺留分算定の基礎となる財産額

3億円+6億円=9億円

◆各人の遺留分額

妻・・・9億円×1/2×1/2=2億2,500万円

次男・・9億円×1/2×1/4=1億1,250万円

◆遺留分侵害額

妻・・・2億2,500万円-2億円=2,500万円の侵害

次男・・1億1,250万円-1億円=1,250万円の侵害

シンガポールなど国外に移住したとしても、日本の相続税課税から逃れられる訳ではありません。

どのような場合で、日本国内に存する財産につきましては課税対象となりますし、移住しても10年以内に相続が開始された場合は、国内・国外双方の財産が課税対象となります。

10年を経過した後であっても、遺産を相続する相続人が日本に居住している場合、あるいは日本国籍を有して相続開始前10年以内に日本国内に居住していた場合は、やはり国内・国外双方の財産が課税対象となります。

近年の税制改正により、一時的に日本に滞在する外国人等に対する課税負担は減らされましたが、日本人の国外移住に対する規制は強化されておりますのでご注意ください。

相続税の納税義務については、以下の表を参考にしてください。

| 非相続者 相続者 | 日本国内に住所あり | 日本国内に住所なし | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日本国籍あり | 日本国籍 なし |

||||||

| 一時居住者 (※3) |

10年以内に国内に住所あり | 10年以内に国内に住所なし | |||||

| 日本国内に住所あり | |

||||||

| 外国人被相続人(※1) | |||||||

| 日本国内に住所なし | 10年内に日本国内に住所あり | |

|||||

| 非居住被相続人に該当(※2イ) | |||||||

| 10年以内に日本国内に住所なし(非居住被相続人、※2ロ) | |||||||

| 居住無制限納税義務者 | 国内外を問わず全ての財産が課税対象となる | |

|---|---|---|

| 非居住無制限納税義務者 | ||

| 居住制限納税義務者 | 国内財産のみが課税対象となる | |

| 非居住制限納税義務者 |

(※1)外国人被相続人とは、相続開始の時において在留資格(*)を有しており、かつ、日本国内に住所を有していたその相続にかかる被相続人をいいます。

(※2)非居住被相続人とは、相続開始の時において日本国内に住所を有していなかったその相続にかかる被相続人であって、次のいずれかの者をいいます。

イ その相続開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあるもののうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの。

ロ その相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの。

(※3)一時居住者である相続人とは、相続開始の時において在留資格(*)を有する者であって、その相続開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である相続人をいいます。

*在留資格とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいいます。

相続税を支払った後に、その相続により取得した財産につき所得税の確定申告をする必要はありません。

所得税法においては、どのような原因で発生したものかをいっさい問わず、純資産を増加させる利得は全て所得とする考え方ですので、相続、贈与により取得したものも所得として捉えます。

しかし、所得税法9条において、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものは非課税所得と規定され、所得税と相続税の二重課税を排除しております。

しかしながら、相続が発生した時に、所得税の対象となるもので、相続財産と間違われやすいものもいくつかありますので、その一部を以下にご紹介します。

相続人の方が確定申告をする場合には、その金額の根拠資料が必要となり、その多くは相続発生後のものとなりますので、これらの書類は保管しておいたほうがよいでしょう。

相続税の申告書は、以下の算出式で計算した相続税額があるときに、提出する義務があるとされています。

A

取得した財産の価額

相続開始前の一定期間に被相続人から贈与を受けた財産の価額 (注)

相続時精算課税適用財産の価額

B

非課税財産

債務及び葬式費用の金額

遺産に係る基礎控除額

C

暦年課税分の贈与税額控除額

未成年者控除額

障害者控除額

相次相続控除額

外国税額控除額

相続時精算課税分の贈与税額控除額

算出式 : 【 A-Bに係る相続税額 】-【 C 】

(注) 令和5年度税制改正により、この「一定期間」が3年から7年に変更されました。経過措置の適用により、次のとおりこの先順次3年から7年に延びていきます。

上の計算の結果がマイナスとなる場合、原則として相続税の申告は不要となります。

ただし、次のような特例の適用により相続税が発生しないケースでは、相続税申告書の提出が必要になります。

1.

取得した財産の価額の中に小規模宅地等の特例の適用財産が含まれており、これにより相続税額がゼロになる場合

2.

上記算式で計算した結果、相続税額が生じ、これを配偶者税額軽減の適用により相続税額がゼロになる場合

1.

取得した財産の価額の中に小規模宅地等の特例の適用財産が含まれており、これにより相続税額がゼロになる場合

2.

上記算式で計算した結果、相続税額が生じ、これを配偶者税額軽減の適用により相続税額がゼロになる場合

ところで、上述のとおり、相続時精算課税制度を選択していた相続人に課せられた贈与税額がある場合には、その相続人が負担する相続税額からその贈与税額を控除しますが、このときに、上の算式で計算した金額がマイナスになることがあります。この場合、相続税の申告書の提出義務はありませんが、申告書を提出することにより還付を受けることができます。

なお、相続開始前の一定期間に被相続人から贈与を受けた財産につき課せられた贈与税額(上述の(注))についても、その相続人が負担する相続税額から控除することができますが、この場合は、たとえマイナスとなっても、相続時精算課税制度の適用者と異なり、還付を受けることはできません。この点ご留意ください。

相続税の申告実務では、申告書の提出義務があるかどうかの判断を早い段階で行うことが肝要となります。

例えば、時間をかけて申告書の作成を進めたあとに、障害者控除や未成年者控除の適用により相続税が生じないことが分かり、申告する必要がなくなったということもあります。

相続が発生したら、早めにご相談されることをお勧めします。

不幸にも交通事故が原因で身内を亡くしてしまった方から、「加害者から受け取る損害賠償金は相続税の対象となるのでしょうか? 」と尋ねられることがあります。

と言いますのも、民法の解釈上、死亡事故の場合であっても、逸失利益や被害者に対する慰謝料に相当する賠償金は相続の対象になるとされているため、相続税も課されるのではと心配されるようです。

民法上は被害者本人が賠償を求める権利を取得しこれを遺族が相続すると解さないと、遺族が加害者に請求できる賠償額が、被害者が直接被った損害の分だけ少なくなってしまうといった問題が生じてしまうため、このように考えるのは自然かと思うのですが、税額を適正に算出することを目的とする税法においては民法とは別の基準で判断がなされています。

この交通事故による損害賠償金と相続税の関係を、被害者(被相続人)が亡くなった時期に応じて整理してみたいと思います。

いわゆる死亡事故の場合、加害者に対する損害賠償請求は被害者自身の慰謝料なども合わせて遺族が行うことになります。

この交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けた場合の相続税の取扱いにつき、国税庁はHPで、

「被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。」

と明記しています(国税庁HP タックスアンサー こちら )。

この理由については記されていませんが、この後に、

「この損害賠償金は遺族の所得になります」

と説明していることから、税法では損害賠償金を亡くなった被相続人の遺産ではなく、実際に請求した者(遺族)の収入と考えているようです。

では、相続税は課されなくとも、遺族に所得税が課されてしまうのかというと、そういう結果にもなりません。所得税法上損害賠償金は原則として非課税とされており、遺族にも税金は課されません。遺族感情を考えても、課税上望ましい結論となっていると言えるでしょう。

被害者が事故後、損害賠償請求を自ら行い、加害者との間で訴訟となった後に亡くなった場合は、この損害賠償金が被害者である被相続人の遺産として相続税の対象となる可能性が生じてきます。

財産評価基本通達に「訴訟中の権利」として、

「訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。」

と定められており、これに従うと、被相続人と加害者のそれぞれの賠償額についての主張を鑑みて、請求権という財産として一定の評価を行い、相続税の課税対象となる財産に含めることになります。

相続税の申告期限までに判決や和解などにより請求額が確定していれば、これを請求権の評価額とすることが実務上考えられますが、訴訟が長引く場合は、現実的な賠償額を検討し評価額を決める必要があります。

判決や和解などにより、加害者から受け取る賠償額が確定した後に被害者が亡くなった場合は、貸付金や未収金と同様に債権として相続税の課税対象となる財産に含めます。

先に紹介した国税庁の説明にも、

「被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。」

と明記されております。

上記1の場合の異なり、実際の請求者と亡くなるタイミングだけの違いで損害賠償金に相続税が課される結果になるので、不公平感は否めませんが、現行制度ではこのような取扱いにせざるを得ません。

なお、交通事故の損害賠償金には、近親者である家族の精神的苦痛に対する賠償として、遺族固有の慰謝料請求も認められています。こちらは当初より遺族が加害者に直接請求するものとなりますので、相続財産となることはありませんし、賠償金受け取った遺族としてもこれは所得税法上の非課税所得と扱われますので、課税の問題は原則として生じません。

交通事故の損害賠償金に相続税が課されるか否かは、このように被害者が亡くなる時点により異なってきますので、ご留意ください。

株式の評価方法は、その株式が証券取引所で取引されている上場株式であるか否かにより、大きく異なります。

被相続人が証券会社の特定口座などを通じて投資していた上場株式を評価する場合はそれほど労力を必要としないのですが、株式会社を経営されていた方が亡くなられた場合のその会社の株式の評価などは通常一筋縄では行きません。

以下、それぞれのケースを見ていきます。

※「課税時期」とは、相続税の場合、被相続人の死亡の日を指します。

上場されていない株式は市場価格が存在していないため、これを評価するということは、その会社自体を評価することとなり、その評価方法は自ずと複雑なものとなります。

非上場株式を評価するにあたってはまず、相続で株式を取得した相続人が、その会社について経営支配力を有する株主(同族株主)であるか否かを判定します。

その結果により、①原則的に会社評価を行うか、②例外的(特例的)に配当実績による評価を行うか、が決められます。

以下、それぞれの評価方法につき概説します。

株式を取得する者が同族株主であると判定された場合は、まず、会社を純資産価額、従業員数および取引金額の大きさに応じて、大会社、中会社または小会社に区分します。そして、それぞれ規模に応じた評価方法を適用します。

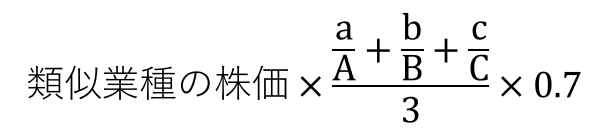

大会社の場合は、原則として、類似業種比準方式が採られます。

これは、株式を評価する会社の類似業種の株価を基とし、評価する株式の1株あたりの配当金額、利益金額および純資産価額の3つの指標を標準値と各々比準した率を加味することにより評価計算を行う方法です。

具体的には次の計算式に従い算出します。

A: 類似業種の1株あたりの配当金額

B: 類似業種の1株あたりの利益金額

C: 類似業種の1株あたりの純資産価額

a: 評価する会社の1株あたりの配当金額

b: 評価する会社の1株あたりの利益金額

c: 評価する会社の1株あたりの純資産価額

類似業種の業種目や業種目別の株価、配当金額等の標準値は国税庁から公表されます。

一方、小会社の場合は、原則として、純資産価額方式で株式を評価します。この方式は、会社の貸借対照表上の資産および負債を財産評価基本通達に従った金額に評価替えし、その差額から法人税額等相当額を控除して算出される純資産価額を基準として株式を評価するものです。

なお中会社とされた場合は、上述の2つの方法を併用して株式を評価することとされています。

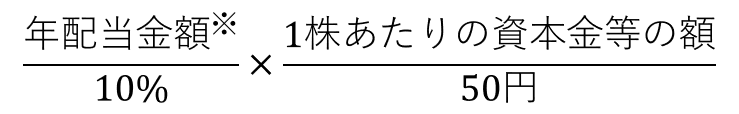

株式を取得する者が会社の経営に影響を及ぼさない程の少数株主となると判定された場合は、1年間に受け取る配当金額を一定の還元率で割り返して求めた金額を株式の評価額とします(配当還元方式)。

具体的には次の計算式によります。

※年配当金額とは、直前の期末日以前2年間の配当金額の年平均を、「1株あたりの資本金の額を50円とみなした場合の発行済み株式数」で除した金額を言います。

この方式は会社の財務データが入手できなくても計算ができる簡便な方法となっております。

自ら会社経営されていた方が亡くなった場合などは、通常、上述の原則的評価方法で非上場株式の評価を行わざるを得ず、相続人にとってはかなり面倒な手続きとなります。

税理士に相談する場合も早めに対処されることをお勧めいたします。

昨年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱は同22日に閣議決定されました。

昨年度に引き続き所得税にかかる改正が目立つ内容となっており、主だったところでは給与所得控除と公的年金等控除を減額する一方で基礎控除額を増額する控除の振り替えが行われています

これは「働き方改革」の一環として、給与所得者といわゆるフリーランスを選択した者との間の課税のバランスを図ろうとする施策と言えます。

相続税関連の主だった改正としては、事業承継税制の拡充が一層進み、経営者の保有する全株式が適用対象となる上に、相続税の猶予割合も100%となりました。(事業承継税制の改正の詳細につきましては、平成30年度税制改正大綱-事業承継税制の更なる改正をご参考ください。)

この他、相続税関連の改正として、小規模宅地等の特例の適用に関して、いわゆる「家なき子特例」の適用の厳格化が図れています。

本ブログではこの改正に注目し、その内容につきご紹介したいと思います。

小規模宅地等の特例は、被相続人の居住の用や事業の用に供していた土地の評価額を一定の範囲で減額することのできる制度で、その減額割合の大きさ(80%ないし50%)から相続税計算に与える影響は大きいものとなっています。

被相続人が居住していた宅地に適用するケースについては、原則として当該宅地の取得者が配偶者ないし被相続人と同居をしていた親族であることを前提としていますが、同居していない親族が当該宅地を取得する場合であっても、一定の要件を満たす場合はこの小規模宅地等の特例の適用が認められています。これがいわゆる「家なき子特例」です。

ここで言う一定の要件の中には、

ここから窺えるように、相続開始時に何らかの事情で一時的に被相続人と同居することができなかった相続人を救済することがこのルールの主旨と言えます。

ところが、相続開始時に小規模宅地等の特例を適用することを目論んで、この「家なき子」の状況を作り出す事例が見られるようになりました。例えば、

このようなケースに小規模宅地等の特例の適用を認めないようにすべく、平成30年度税制改正大綱において、次に該当する者を適用対象から除外することとされています。

前者は前述の(1)のケース、後者は(2)のケースの適用をそれぞれ排除するために設定された新たな規制となります。

本改正はこれまで節税の名の下に横行していたスキームに待ったをかけるための方策であり、致し方ないものではありますが、例えば親元を離れ一時的に叔父の家に住んでいた子供に対してもこの特例の適用を認めないという結果となり、些か厳格し過ぎの感が否めません。この先の制度運用を踏まえた上での更なる議論が期待されます。

家屋の評価方法は土地に比べると複雑ではありません。

と言いますのも、家屋は全て倍率方式で計算することとされており、その倍率が現時点で全て1.0倍とされておりますので、結果として固定資産税評価額そのものが評価額となります。

借家の場合の評価は借地の場合と同様に、国税庁の定める借家権割合を固定資産税評価額の乗じた分を減額することになります。

この借家権割合は現時点で全国一律に30%とされています。

賃貸アパートなどの場合、その借家(および貸家建付地)の評価、実際に賃貸されている部分だけが借家権減額の対象となりますので、計算上賃貸されている割合を考慮する必要があることにご留意ください。

より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町

関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.

所属:名古屋税理士会